BANGKA BARAT,BN16 BANGKA

*Bangka Barat* — Aktivitas penambangan timah ilegal di perairan *Tembelok–Keranggan* kian menunjukkan wajah sesungguhnya: terang-terangan menantang hukum. Di tengah berbagai upaya aparat penegak hukum menertibkan, muncul skema “setoran awal” sebesar *Rp800.000 per ponton* bagi siapa pun yang ingin beroperasi di wilayah laut tersebut — sebuah bentuk pengelolaan terstruktur dari aktivitas yang jelas melanggar hukum. Rabu (29/10/2025).

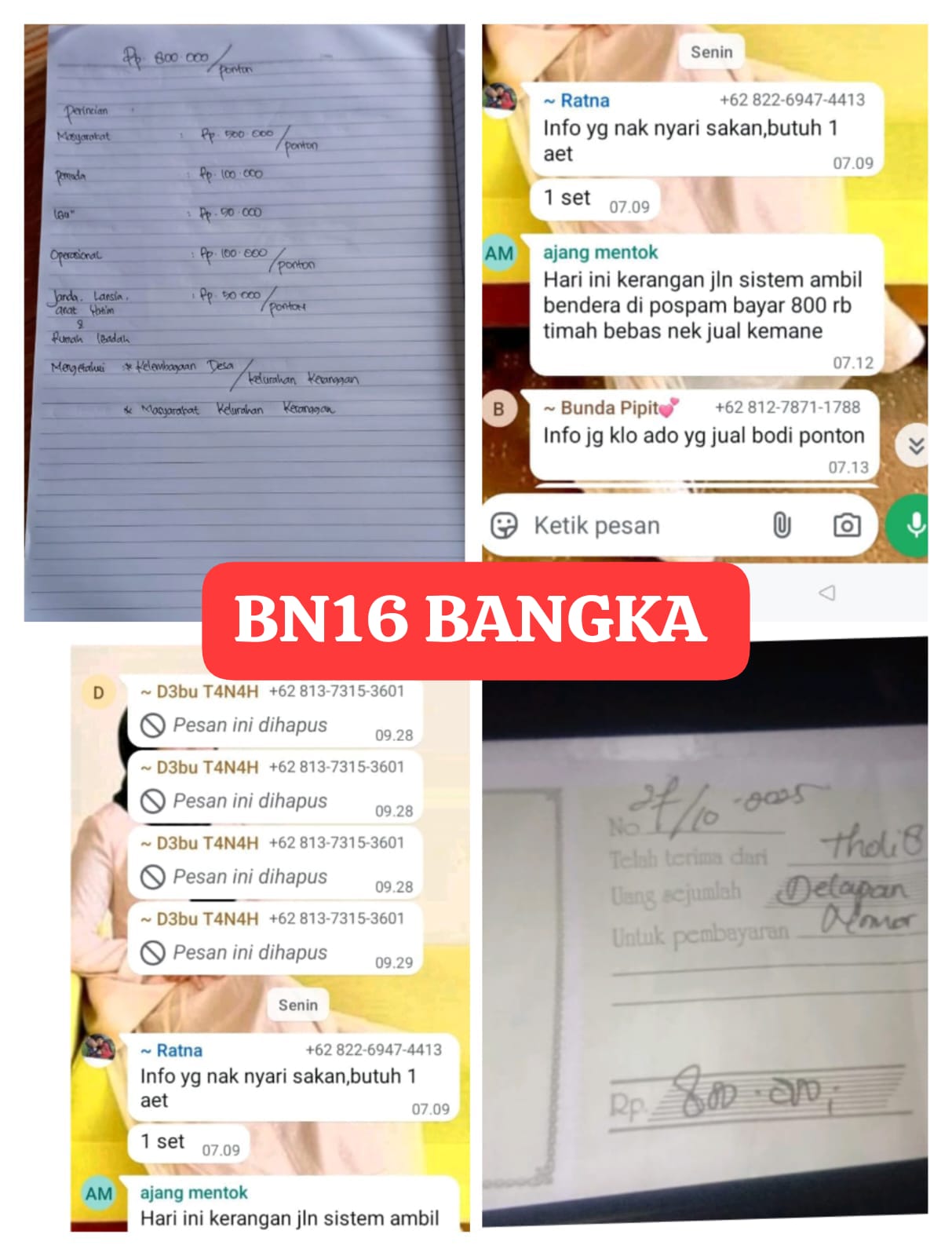

Informasi itu mencuat dari pesan yang beredar di grup WhatsApp *Keranggan Jaya*. Salah satu anggota grup dengan nama akun *Ajang Mentok* menulis pada Senin pagi, pukul 07.12 WIB:

> “Hari ini Keranggan jalan, sistem ambil bendera di Pospam bayar 800 ribu, timah bebas, nek jual kemane.”

Pesan tersebut menandakan adanya mekanisme pungutan “legalitas semu” bagi para penambang. Lebih jauh, beredar pula *dokumen pembagian dana Rp800 ribu* yang menyebut rincian sebagai berikut:

* Operasional: Rp100 ribu

* Masyarakat: Rp500 ribu

* Pemuda: Rp100 ribu

* Ibu-ibu: Rp50 ribu

* Janda, lansia, anak yatim, dan rumah ibadah: Rp50 ribu

Dokumen itu bahkan mencantumkan pihak *Kelurahan Keranggan sebagai pihak yang “mengetahui”*, menimbulkan pertanyaan besar soal sejauh mana jaringan aktivitas ilegal ini menjangkau struktur masyarakat dan pemerintahan setempat.

Kapolres Bangka Barat *AKBP Pradana Aditya Nugraha, SH., SIK.*, menanggapi informasi tersebut dengan menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti.

> “Terima kasih informasinya, nanti kami tindak lanjuti. Kami imbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh kabar hoax, dan lokasi tersebut bukan zona pertambangan,” ujarnya pada Selasa (28/10/2025).

Namun faktanya, *aktivitas penambangan tetap berlangsung* hingga Kamis dini hari, seolah himbauan dan tindakan aparat hanyalah formalitas di atas kertas.

*Hukum yang Tak Bertaji di Laut*

Secara hukum, tambang laut di wilayah itu jelas-jelas melanggar *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)*.

Dalam perda tersebut, kawasan *Mentok–Tembelok–Keranggan–Teluk Inggris* ditetapkan sebagai *Zona Perikanan Tangkap Tradisional, Zona Alur Pelayaran, dan Zona Konservasi Mangrove*, bukan untuk pertambangan.

Lebih jauh, aktivitas ini juga menabrak *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)* yang menegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan tanpa izin resmi adalah *tindak pidana*.

Namun, realitas di lapangan memperlihatkan hukum kehilangan wibawanya. Sosok *Ajang**

, yang disebut-sebut sebagai “cukong timah” di wilayah Keranggan, tetap bebas beraktivitas meski namanya berulang kali muncul dalam berbagai laporan terkait tambang ilegal.

Ia seolah kebal hukum — sebuah ironi ketika aparat lapangan justru seakan tak berdaya menghadapi jaringan ekonomi gelap di pesisir Bangka Barat.

> “Cuma kuat di kertas, lemah di laut,” ujar **M. Hadi**, seorang nelayan tua, dengan nada getir. “Laut yang dulu kami jadikan tempat mencari hidup, sekarang rusak. Ikan makin jauh, air makin keruh. Tapi siapa yang bisa lawan mereka?”

*Tindakan Aparat Tak Digubris*

Padahal, upaya aparat sebenarnya sudah dilakukan. *Kapolsek Mentok Iptu Rusdi Yunial*, Sabtu (25/10/2025), kembali menghimbau agar penambangan di wilayah itu dihentikan.

> “Kami terus memberikan himbauan agar penambang menghentikan aktivitasnya demi kelestarian lingkungan laut dan hak nelayan setempat,” katanya.

Sehari sebelumnya, *Kasatpolair Polres Bangka Barat* juga sempat turun ke lokasi untuk menertibkan aktivitas tersebut.

Namun hasilnya nihil — ponton-ponton tambang tetap beroperasi, menandakan kuatnya dukungan dan sistem perlindungan di balik aktivitas ilegal ini.

*Ironi Bangka Barat: Negara Kalah oleh Cukong*

Kasus tambang ilegal di Tembelok–Keranggan bukan sekadar persoalan pelanggaran zonasi, tapi simbol kegagalan penegakan hukum di daerah pesisir Bangka Belitung.

Ketika hukum dan aparat sudah kehilangan daya cegah, *cukong-cukong seperti Ajang* justru tampil sebagai “penguasa laut”, memungut setoran, mengatur wilayah operasi, dan mendistribusikan hasil tambang seolah-olah mereka adalah otoritas sah.

Sementara di sisi lain, nelayan tradisional, lingkungan pesisir, dan kedaulatan hukum menjadi korban yang terus terpinggirkan.

Selama aparat masih ragu menindak aktor di balik layar, hukum di Bangka Barat akan tetap “mati suri” — kuat di darat, tapi tak berdaya di laut.

(*KBO Babel*)